Prefetto dr. Stefano Laporta, Presidente dell’ISPRA e SNPA

UN PROGETTO COLOSSALE PER IL MARE ITALIANO

Intervista dell’Osservatore Romano, 29 agosto 2023

INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Impatti climatici nel Mediterraneo

Il Mediterraneo è uno dei punti più vulnerabili ai cambiamenti climatici

ISPRA – Giornata Mondiale della Biodiversità – 2023

La BIODIVERSITA’ patrimonio insostituibile del Mediterraneo

Il Giornale dei Marinai – Una specie aliena per il Mediterraneo, ma anche una vecchia conoscenza

Transizione energetica e Green New Deal dopo l’emergenza COVID

CAMBIAMENTI CLIMATICI E GLOBAL WARMING, IMPATTI MULTISCENARIO

Conferenza di Francesco Venerando Mantegna, Giornata mondiale della Terra, 22 aprile 2021, (Lions Distr.108A)

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

di Vincenzo Balzani, Professore emerito all’Università di Bologna, Membro di COMEN

Alla scoperta dell’Ambiente

INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Cambiamenti climatici e riscaldamento degli oceani

INGV-nuovo record nel 2020 per il riscaldamento degli oceani

Stefano Mancuso, ripensare gli spazi urbani in chiave verde.

“Abbiamo una visione della città come qualcosa di separato dalla natura, ma questa è una visione primitiva, noi non abbiamo bisogno di proteggerci dalla natura, anzi dobbiamo rientrare a farne parte. Non c’è un motivo per cui le nostre città siano esclusivamente edificate.”

Servirà la bioingegneria a fermare il cambiamento climatico?

di Lorenzo Ciccarese, Responsabile dell’Area per la conservazione delle specie e degli habitat e per la gestione sostenibile delle aree agricole e forestali, ISPRA-Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale

Enea: allarme microplastiche nel Mar Artico, contaminati i crostacei

È allarme microplastiche nel Mar Artico, uno dei luoghi considerati più incontaminati del pianeta. Un team di ricercatori di ENEA, CNR e Sapienza ha scoperto frammenti di microplastiche in un piccolo crostaceo marino, l’anfipode Gammarus setosus, molto diffuso nelle isole Svalbard, nel mar Glaciale Artico. L’allarme è tanto più grave perché quest’animale marino è alla base dell’alimentazione di diversi uccelli e pesci che vivono nell’area; inoltre, la maggior parte delle microplastiche studiate è costituita da polimeri sintetici di vernici e rivestimenti antivegetativi, impermeabilizzanti e anticorrosivi utilizzati sia nelle imbarcazioni che nelle attrezzature da pesca. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista “Environmental Research” della piattaforma editoriale scientifica Science Direct.

Le microplastiche sono state individuate tramite specifiche metodologie di colorazione e di spettroscopia infrarossa in campioni raccolti nella fascia costiera di fronte a Ny-Ålesund, oltre il 78º parallelo nord, nell’ambito delle attività della Stazione artica “Dirigibile Italia”, una base di ricerca italiana gestita dal CNR, che prende il nome dal dirigibile protagonista delle spedizioni del generale ed esploratore Umberto Nobile e del suo equipaggio. “Lo studio realizzato con CNR e Sapienza dimostra che le microplastiche hanno invaso anche le terre più a Nord del pianeta e sono in grado di penetrare ogni livello dell’ecosistema, con danni agli organismi e all’ambiente ancora poco compresi”, sottolinea la ricercatrice ENEA Valentina Iannilli del Laboratorio Biodiversità e Servizi ecosistemici. “Infatti le microplastiche scambiate per cibo possono arrivare all’apparato digerente degli animali, nei tessuti e poi nelle parti edibili dei pesci. Trattandosi di una specie molto abbondante (fino a 3000 individui al m2) il rischio di trasferimento delle microplastiche, nella catena alimentare umane è rilevante”, prosegue.

All’interno di questo crostaceo di dimensioni intorno ai 3 cm, sono state rinvenute mediamente 72,5 particelle di microplastica tra i 3 e i 370 micrometri (milionesimi di metro), la maggior parte delle quali più piccole di un trentesimo di millimetro (30 micrometri). “L’utilizzo di bioindicatori come questo crostaceo è di grande importanza nel monitoraggio delle microplastiche, poiché può fornire un quadro molto più realistico della contaminazione e soprattutto indicare quanto questa contaminazione sia trasferita nella catena alimentare e possa potenzialmente arrivare anche a noi”, conclude Iannilli.

I risultati dello studio in Science Direct

Altri studi avevano trovato microplastiche nei ghiacci marini dell’Antartide, in acqua potabile, in aria.

Il Sistema COPERNICUS

COPERNICUS si basa su una serie di sei tipologie di satelliti, chiamati Sentinelle, specializzati in precise applicazioni; le coppie 1, 2 e 3 sono state già lanciate. I Sentinel-1 sono utilizzati per produrre dati radar interferometrici; i Sentinel-2, satelliti ottici, sono stati progettati per l’osservazione multi-spettrale; i Sentinel-3 sono stati ideati per effettuare osservazioni oceanografiche e terrestri; i Sentinel-4, di tipo geostazionario, saranno destinati a monitorare le componenti atmosferiche; i Sentinel-5, satelliti a bassa orbita, monitoreranno la composizione chimica dell’atmosfera; i Sentinel-6, infine, il cui lancio è previsto per il 2020, studieranno le superfici dei mari e degli oceani a fini climatologici.

Copernicus, monitoraggio dell’ambiente marino

Sea State Sentinel-1 provides information about wind, waves and currents. This information could help to improve shipping efficiency and sea wave energy applications, as well as climatology. Maritime Surveillance Sentinel 1 enhances Copernicus’ maritime monitoring capabilities. Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar images are a valuable source for near real-time operational monitoring of European seas for vessel detection. Moreover, the radar technology of Sentinel-1 is of particular relevance for oil spill detection. Oil spills from tankers, offshore platforms and oil pipelines can cause enormous damage to the environment and the economy. Climate Change The Sentinel 1 mission is designed to monitor key climate variables such as soil moisture, wind speed and direction, sea ice, continental ice sheets and glaciers. While the mission offers timely information for a multitude of operational applications, it continues more than 20 years of radar imagery. This archive is not only essential for practical applications that need long time series of data, but also for understanding the long-term impacts of climate change, such as those on Arctic sea-ice cover, continental ice sheets and glaciers. The observed seasonal growth and retreat of ice cover shows the effects of global warming. Background The first Copernicus mission, Sentinel-1 is composed of a constellation of two polar-orbiting satellites, Sentinel-1A and Sentinel-1B, which will share the same orbital plane and operate day and night, performing so-called Synthetic Aperture Radar imaging.

La gestione delle emergenze con le immagine satellitari

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (Copernicus EMS) fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate, ottenute da telerilevamento satellitare e integrate da fonti disponibili in situ o open source, a tutti gli operatori che partecipano alla gestione di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall’uomo e crisi umanitarie.

Il Copernicus EMS presenta due componenti:

- mappatura;

- allerta rapida.

La componente relativa alla mappatura (Copernicus EMS – Mapping) ha una copertura mondiale e fornisce agli attori sopra citati (principalmente autorità di protezione civile e agenzie di aiuto umanitario) mappe basate sulle immagini satellitari. Questo servizio è pienamente operativo dal 1º aprile 2012 ed è attuato dalla DG Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.

I prodotti generati dal servizio possono essere utilizzati così come forniti (ad esempio mappe digitali o stampate), oppure possono essere anche combinati con altre fonti di dati (ad esempio set di caratteristiche digitali in un sistema di informazione geografica) a sostegno dell’analisi geospaziale e dei processi decisionali dei responsabili della gestione delle emergenze.

La componente di mappatura di Copernicus EMS può sostenere tutte le fasi del ciclo di gestione delle emergenze: preparazione, prevenzione, riduzione del rischio di catastrofi, risposta alle emergenze e recupero.

La componente di allerta rapida di Copernicus EMS presenta tre sistemi diversi:

- Il sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS), che fornisce panoramiche delle inondazioni in atto e previste in Europa fino a 10 giorni in anticipo.

- Il sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), che fornisce informazioni quasi in tempo reale e storiche sugli incendi boschivi e sui regimi degli incendi boschivi nelle regioni europee, medio orientali e nord africane.

- L’osservatorio europeo sulla siccità (EDO), che fornisce informazioni rilevanti sulla siccità e allerte rapide per l’Europa.

European Drought Observatory (EDO)

Some regions of Europe arefacing a robust dry spell, following poor rainfall during April and May2020. Particularly affected are central and northwestern European countries (i.e. Germany, Belgium, the Netherlands, Ireland and most of the UK). Earlier in the spring,drier than usual conditions were already experienced across central and eastern Europeas well as in Italy. Relatively warm temperatures, but not exceptional,were recorded across northwesternEurope.

The current drought marks the third consecutive year of unexpectedly dry conditions across Europe.

The precipitation outlook is positive or neutral both for June and for the June-Augusttrimester.If forecasts are confirmed, the drought should ease or end in most affected regions.

Some riverslevelsare lower than normal, particularly the lower Danube, Wartaand tributariesof Elbe.

As of mid-June2020, impactswere mildoverall, withslightly reduced crop yields in central and eastern Europe, whileseveral local authorities ordered prevention measures. Indeedexceptional precipitation duringFebruary in northwestern Europe allowed reservoirs to fill tofull capacity,and more generally mitigatedagainst the evolution towards a full-scale agricultural or hydrological drought at the end of the spring.

La lunga storia della biodiversità

di Lorenzo Ciccarese, Carmela Cascone, Stefania Ercole, Valeria Giacanelli, Claudio Piccini

Ambiente

I cambiamenti climatici, per via della oggettiva gravità del tema, dell’impatto che gli eventi estremi (ondate di calore, siccità prolungate, uragani) hanno sui cittadini e della (relativa) comprensibilità del tema, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni più di altri temi ambientali, altrettanto gravi e seri, causati dalle attività umane. Per esempio, non ci sono titoli sui giornali che strillano contro il fallimento delle conferenze e iniziative internazionali che hanno a che fare con il declino della biodiversità. Eppure la crisi della biodiversità eguaglia, e forse supera, per gravità e urgenza quella dei cambiamenti climatici. Sì, poiché non esiste un processo biologico o fisico di scala planetaria che stia attraversando un cambiamento più drammatico a causa delle attività umane come la perdita di biodiversità. Eppure di biodiversità si parla poco e i decisori politici non le assegnano l’attenzione che merita. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, il 22 maggio di ogni anno le Nazioni Unite celebrano la Giornata Internazionale della Biodiversità. L’evento del 2018 coincide con il 25° anniversario dell’entrata in vigore della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e servirà, attraverso eventi e manifestazioni in ogni parte del mondo, a sottolineare i progressi (e riflettere sui fallimenti) verso il raggiungimento degli obiettivi definiti a scala nazionale e internazionale.

Due storie di insuccesso

In epoca ellenistica, Cirene, nel nord dell’odierna Libia, era una delle città-stato più prospere e sontuose del Mediterraneo. La sua ricchezza l’aveva fondata soprattutto sul commercio di una pianta spontanea, provvista di proprietà aromatiche e medicinali, di cui riforniva la Grecia e, successivamente, Roma: il silphion (Silphium per i latini). Secondo Plinio il suo valore in peso era superiore a quello dell’argento. Purtroppo non sarà possibile provare quanto si dice. Semplicemente perché la domanda eccessiva per questa pianta, insieme alla incapacità di allora di addomesticarla e di propagarla e la distruzione degli ambienti in cui viveva e si propagava ne ha provocato l’estinzione.

C’era una volta il silphion. E c’era una volta una rana che viveva nella foresta tropicale australiana. Il suo nome era Rheobatrachus silus. Questa rana, per proteggere i propri figli, dopo aver deposto le uova fecondate, le inghiottiva e, nel giro di due settimane, dava alla luce i girini, vomitandoli nell’ambiente esterno. Come potevano i girini svilupparsi all’interno dello stomaco senza essere digeriti? La risposta l’avevano trovata due ricercatori del Center for Health and the Global Environment dell’Harvard Medical School: erano gli stessi girini a produrre una sostanza capace di bloccare l’attività gastrica della madre. I due ricercatori già presagivano i potenziali sviluppi in medicina, a cominciare dalla lotta all’ulcera gastroduodenale, una malattia che colpisce decine e decine di milioni di persone nel mondo. Ma era troppo tardi: la distruzione dell’habitat in cui la rana a gestazione gastrica viveva aveva decretato l’estinzione della specie.

Del silphion e della rana australiana rimangono almeno documentazioni e testimonianze. Di migliaia di specie, animali e vegetali, macro-, meso- e micro-organismi purtroppo neanche quelle e non ne sapremo mai nulla. Estinte, senza che nessuno le abbia mai viste e senza che nessuno le abbia mai studiate e catalogate. Ora, la scomparsa di una specie o di un ecosistema è nelle cose della Natura. Gli esperti ritengono che una specie, di generazione, possa vivere mediamente un milione di anni. Poi interviene una nuova specie, che nel frattempo si è evoluta e ne prende il posto. Così è stato per milioni e milioni di anni, da quando la vita esiste sul pianeta. Il problema è che l’attuale ritmo di estinzione delle specie avviene a una velocità da 100 a 1.000 volte superiore a quello registrato in epoca pre-umana. Gli scienziati ritengono che siamo di fronte alla sesta estinzione delle specie (questa volta per cause antropiche), persino superiore a quella che ha segnato la fine dei dinosauri, 65 milioni di anni fa. Dal 1500 a oggi le specie estinte documentate sono 765, di cui 79 mammiferi, 145 uccelli, 36 anfibi. Attualmente le estinzioni procedono al ritmo di un numero compreso tra 10 e 690 specie per settimana.

Di tutte le le estinzioni, il 75% è stato causato da un eccessivo sfruttamento delle specie (caccia, pesca, commercio illegale di piante e animali) o dalle attività agricole, dall’inquinamento e dall’introduzione di specie aliene invasive. Gli scienziati dicono che il cambiamento climatico diventerà un problema sempre più dominante nella crisi della biodiversità e già adesso si contano estinzioni legate al caos climatico. Ma lo sviluppo umano e la crescita della popolazione significano anche un aumento degli impatti del sovra-sfruttamento e dell’espansione agricola. L’estinzione di una specie fornisce una finestra chiara, ma stretta, sulla distruzione della biodiversità: essa è la scomparsa dell’ultimo individuo di un gruppo che per definizione è raro. Ma nuovi studi stanno esaminando la diminuzione del numero totale di animali. Un rapporto congiunto del WWF e della Zoological Society of London del 2016 sostiene che dal 1970 a 2012 le popolazioni degli animali selvatici si sono dimezzate. Lo studio ci dice anche che miliardi di singole popolazioni sono andate perse in tutto il pianeta. Inoltre, secondo la “lista rossa” dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), sono minacciati di estinzione 1.199 mammiferi (il 26% delle specie descritte), 1957 anfibi (41%), 1.373 uccelli (13%) e 993 insetti (0,5%).

Un’indagine condotta in 16 Paesi, dall’America meridionale all’Indonesia, afferma che il 25% delle 625 specie di primati oggi conosciute è in pericolo di estinzione, a causa della caccia, del commercio illegale, della distruzione degli habitat, dei cambiamenti climatici. Centinaia di leopardi delle nevi vengono uccisi ogni anno nelle montagne dell’Asia centrale, minacciando il grande felino già in pericolo: ci sono solo 4.000 esemplari di questo solitario e inafferrabile felino e il numero è diminuito di un quinto negli ultimi 16 anni. Il bucero dall’elmo, che si trova principalmente in Indonesia, Borneo e Thailandia, ha un solido becco rosso che è venduto come “avorio rosso” sul mercato nero a prezzi molte volte maggiore dell’avorio di elefante. Questo enorme uccello (un corpo di oltre un metro e apertura alare di oltre due metri) è stato cacciato per secoli per le penne della coda, apprezzati dalle comunità locali, ma dal 2011 il bracconaggio è cresciuto fino a nutrire la domanda cinese per l’avorio da intaglio, anche se il commercio è illegale. Ora di questa specie è considerata dall’IUCN in “pericolo di estinzione”. Intanto la caccia, nonostante i divieti imposti da legge nazionali e internazionali, continua ad essere una grave minacci per centinaia di specie di mammiferi – dagli scimpanzé agli ippopotami ai pipistrelli – la cui carne entra nel menu di consumatori locali e turisti senza scrupolo.

La Biodiversità è la Biblioteca della Vita: cos’è e quanta ne abbiamo in Italia e nel mondo?

La biodiversità è “la ricchezza della vita sulla Terra, in tutte le sue forme e in tutte le sue interazioni”. La Convenzione sulla Diversità Biologica distingue tre livelli in cui i milioni di piante, animali e microrganismi si organizzano: il livello dei geni, che danno vita alla diversità e all’eredità di ciascuna specie; il livello delle specie che sono parte di un ecosistema, quali farfalle, salamandre, salmoni, pioppi, querce, petunie; il livello degli ecosistemi, intesi come entità reali del mondo naturale (foreste pluviali, steppe, barriere coralline, fiumi, ghiacciai, ecc.). Secondo un modo più ‘filosofico’, la biodiversità rappresenta la conoscenza appresa dalle specie, nel corso di un processo evolutivo di milioni di anni, su come sopravvivere alle condizioni ambientali estremamente variabili. Alcuni studiosi dicono che con il declino dell’integrità biologica della Terra l’umanità si sta “bruciando la Biblioteca della Vita”.

In tutto il pianeta, i biologi hanno descritto 1.371.500 specie animali. Tuttavia, diversi studi riportano che il vero numero di animali viventi sul pianeta possa variare da 2 a 11 milioni. È possibile, come dimostrano le più recenti scoperte, che ci siano ancora Mammiferi sfuggiti all’osservazione degli zoologi. I Funghi descritti sono circa 100.000, ma il loro numero potrebbe essere compreso tra 600.000 e 10 milioni. Le piante descritte sono 307.700. È possibile che il loro numero complessivo possa salire intorno a 450.000 specie man mano che i botanici ne scoprono di nuove. Solo l’1% dei batteri è stato inventariato. Il pianeta Terra, insomma, almeno per le forme viventi è per molti versi ancora uno sconosciuto.

L’Italia è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità in Europa in virtù essenzialmente di una favorevole posizione geografica e di una grande varietà geomorfologica, microclimatica e vegetazionale. La fauna italiana è stimata in oltre 58.000 specie, di cui circa 55.000 di Invertebrati e 1.812 di Protozoi, che insieme rappresentano circa il 98% della ricchezza di specie totale, nonché 1.258 specie di Vertebrati (2%). Il phylum più ricco è quello degli Artropodi (insetti e ragni per intenderci, con oltre 46.000 specie). Dati di maggior dettaglio relativi ai Vertebrati, esclusi i pesci ossei marini e gli uccelli non nidificanti (svernanti e migratori), evidenziano anche tassi significativi di endemismo (specie di piante e di animali esclusivi di limitati territori), particolarmente per gli anfibi (31,8%) e i pesci ossei di acqua dolce (18,3%). Anche la flora italiana presenta una grande ricchezza: la flora briologica (muschi ed epatiche) conta 1.169 entità, tra specie e sottospecie, quella lichenica 2.704 e quella vascolare, secondo i più recenti inventari, comprende 8.195 specie e sottospecie autoctone, con un contingente di 1.371 endemiche.

La situazione non è migliore – e forse anche meno conosciuta – per i pesci. Il pesce è la fonte fondamentale di proteine per oltre 2,5 miliardi di persone, ma la dilagante sovra-pesca (un’eccessiva e non razionale attività di pesca) sta causando una diminuzione costante delle catture di pesce dal loro picco, registrato nel 1996, e ora più della metà dell’oceano è soggetto a un sistema di pesca industriale.

Estinzioni italiane

Anche la ricchezza della biodiversità italiana è seriamente minacciata e rischia di essere irrimediabilmente perduta, a causa della distruzione degli habitat e della loro frammentazione e degrado, l’invasione di specie aliene invasive, le attività agricole, gli incendi, il bracconaggio, i cambiamenti climatici. Dai dati dell’Annuario dei dati ambientali ISPRA emerge che – per quanto riguarda il grado di minaccia delle 672 specie di Vertebrati valutate nella recente “Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani” (576 terrestri e 96 marine) – 6 sono estinte nel territorio nazionale in tempi recenti: due pesci, lo storione comune e quello ladano; tre uccelli: la gru, la quaglia tridattila, il gobbo rugginoso; e un mammifero, il pipistrello rinolofo di Blasius.

Le specie minacciate di estinzione sono 161 (138 terrestri e 23 marine), pari al 28% delle specie valutate. Considerando che per il 12% delle specie i dati disponibili non sono sufficienti a valutare il rischio di estinzione e assumendo che il 28% di queste sia minacciato, si stima che complessivamente circa il 31% dei Vertebrati italiani sia minacciato. Il 50% circa delle specie di Vertebrati italiani non è a rischio di estinzione imminente.

Che fare?

Nel 2010 la Conferenza delle Parti della CBD ha approvato il Global Strategic Plan, la strategia mondiale per la tutela della biodiversità per il periodo 2011-2020. Il piano prevede 20 obiettivi, suddivisi in 56 indicatori, nel complesso noti come Aichi Biodiversity Targets, i quali stabiliscono il quadro di riferimento per la definizione di target nazionali o regionali e per promuovere gli obiettivi fondamentali della CBD. Purtroppo, l’ultimo Global Biodiversity Outlook dell’ONU ci dice che, quando mancano tre anni alla scadenza del decennio d’impegno, gran parte degli sforzi internazionali per raggiungere gli obiettivi di Aichi per la Biodiversità stanno fallendo miseramente e che se non si cambia passo gran parte delle nazioni non riusciranno a raggiungere gli obiettivi. Dei 56 indicatori, solo 5 sono sulla buona strada per il 2020; 33 segnalano qualche progresso, ma a un tasso insoddisfacente per raggiungere l’obiettivo previsto, 10 non mostrano alcun progresso, mentre 5 mostrano addirittura un peggioramento e 3 non sono stati valutati. Un raggio di luce è il cammino verso l’obiettivo di raggiungere il 17% di protezione rispetto alla superficie terrestre totale, che sarà presumibilmente raggiunto. Ma alcuni scienziati sostengono che almeno metà della superficie terrestre dovrebbe essere riservata alla natura!

Ciascuno degli Obiettivi di Aichi per la Biodiversità non può essere affrontato isolatamente, poiché il raggiungimento di ogni obiettivo dipende strettamente dallw azioni e misure che vengono messi in campo per raggiungere gli altri. In particolare, vi sono obiettivi relativi alla risoluzione delle cause alla base della perdita di biodiversità (in genere gli obiettivi nell’ambito dell’obiettivo strategico A), lo sviluppo di quadri nazionali per l’attuazione degli obiettivi di biodiversità Aichi (obiettivo 17) e la mobilitazione delle risorse finanziarie (obiettivo 20).

Proseguire gli sforzi avviati per raggiungere gli Obiettivi di Aichi per la Biodiversità contribuirebbe in modo significativo a raggiungere anche gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, o SDGs), approvati nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ambito della Agenda 2030, che mirano, fra l’altro, a ridurre la fame e la povertà, migliorare la salute umana e assicurare un approvvigionamento sostenibile di energia, cibo e acqua pulita. Aver integrato la biodiversità negli obiettivi di sviluppo sostenibile ha offerto l’opportunità di portare la biodiversità nella corrente principale del processo decisionale.

Per una equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche

Nell’ambito della Convenzione per la Biodiversità è stato adottato il protocollo di Nagoya che fornisce un quadro giuridico trasparente per l’effettiva attuazione di uno dei tre obiettivi della Convenzione: la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche (CBD, Art. 1).

Questo obiettivo è di particolare importanza per i paesi in via di sviluppo, in quanto essi detengono la maggior parte della diversità biologica mondiale ma, in generale, non ottengono una quota equa dei benefici economici derivanti dall’uso delle loro risorse per lo sviluppo di prodotti derivante dalla diversità genetica, quali varietà coltivate ad alto rendimento, prodotti farmaceutici e cosmetici. Un tale sistema riduce l’incentivo per i paesi biologicamente più ricchi, ma economicamente più poveri del mondo a conservare e utilizzare in modo sostenibile le loro risorse per il beneficio di tutti. La condivisione dei benefici deve essere basata su condizioni reciprocamente concordate nel Protocollo di Nagoya (2014).

Le risorse genetiche vegetali, animali, microbiche, terrestri e marine e l’uso delle biotecnologie sono oggi alla base di molte attività di ricerca di base e applicata e sono fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti in svariati settori. Considerevole è la richiesta di accesso a risorse genetiche che proviene dal mondo della ricerca accademica, di laboratorio, dalle industrie biotecnologiche, farmaceutiche e cosmetiche o dall’agricoltura.

Le Strategie europea e nazionale per la Biodiversità

Il principale strumento UE è la Strategia dell’Unione Europea per la Biodiversità, i cui target sono a loro volta in linea con gli obiettivi di Aichi per la Biodiversità e i dati sono monitorati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). L’Italia ha adottato nel 2010 la propria Strategia Nazionale per la Biodiversità (2011-2020), documento di riferimento rispetto agli impegni ratificati nell’ambito della CBD.

La Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) si pone come strumento di integrazione delle esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 per la biodiversità.

La strategia è stata articolata intorno a tre tematiche cardine: Biodiversità e servizi ecosistemici; Biodiversità e cambiamenti climatici; Biodiversità e politiche economiche, cui corrispondono altrettanti obiettivi strategici. In ragione della trasversalità del tema biodiversità, nonché dell’opportunità e necessità della sua integrazione all’interno delle politiche di settore, il conseguimento degli obiettivi strategici viene affrontato nell’ambito di 15 aree di lavoro.

In attuazione della strategia il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha istituito nel 2011 gli organismi di funzionamento della strategia (Comitato Paritetico per la Biodiversità, Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità, Tavolo di consultazione). L’ISPRA partecipa con tre rappresentanti alle attività dell’Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità e ne assicura la segreteria e ha curato la messa a punto di una serie preliminare d’indicatori della Strategia Nazionale per la Biodiversità, che il Comitato paritetico per la Biodiversità ha approvato nel 2013 e che è costituito, nella sua prima fase, da 13 indicatori di stato e 30 indicatori di valutazione.

La biodiversità è alla base della ricchezza delle nazioni

La biodiversità è la base della ricchezza delle nazioni Oltre al valore intrinseco, infatti, la biodiversità è importante perché è fonte per l’umanità di beni e servizi, diretti e indiretti, indispensabili per la sua sopravvivenza e la sua prosperità. Questi beni e servizi sono stati distinti in quattro categorie: servizi di fornitura, quali gli alimenti, l’acqua dolce e altre materie prime come il legno, le medicine; servizi di regolazione, tra cui il mantenimento della fertilità del suolo, l’impollinazione delle colture da parte degli insetti, la regolazione del ciclo dell’acqua, la prevenzione dell’erosione dei suoli e il controllo del clima; i servizi legati agli habitat, i quali custodiscono la diversità genetica all’interno delle specie e sostengono i cicli di vita delle stesse specie che ospitano; i servizi culturali, che includono i benefici non-materiali, quali la ricreazione e il turismo, l’istruzione e le esperienze spirituali e culturali legate alla fruizione e al ricordo di una specie, di un habitat o di un paesaggio.

Purtroppo i benefici associati alla biodiversità e ai servizi ecosistemi e i costi del loro degrado non sono sufficientemente integrati nel processo decisionale, a tutti i livelli, sia pubblico sia privato. C’è scarsa consapevolezza di questo tra i cittadini e tra i decisori politici di ogni parte del mondo. Riconoscere l’enorme importanza della biodiversità e della natura per tutte le attività economiche fornisce una ragione politica ed economica in più per perseguire la conservazione della biodiversità e la protezione della natura e arrestare questo grave declino dell’integrità biologica del pianeta. In questo senso è interessante citare l’iniziativa globale. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) che si pone l’obiettivo di “rendere visibile i valori della natura”. Il TEEB valuta i costi della perdita di biodiversità e il relativo declino nei servizi ecosistemici in tutto il mondo e li confronta con i costi di un’efficace conservazione e di uso sostenibile della natura. Ci sono molti casi di successo che dimostrano che questo può portare a risparmi reali. Negli ultimi 20 anni, New York ha speso 2 miliardi di dollari per tutelare il bacino naturale che rifornisce la megalopoli di acqua pulita. Ha funzionato così bene che il 90% dell’acqua non ha bisogno di filtri o soluzioni tecnologiche. Viceversa, la costruzione di un impianto di trattamento delle acque sarebbe invece costato 10 miliardi di dollari.

Per capire l’importanza della biodiversità rispetto all’economia delle comunità e delle nazioni, pensiamo al ruolo che la biodiversità ha per il turismo. Le rive, le montagne, i fiumi, le foreste, i ghiacciai, sono le attrazioni principali per i turisti in tutto il mondo. La biodiversità contribuisce a rendere attrattive le varie destinazioni e quindi la loro competitività: ad esempio, la qualità degli habitat naturali e i progetti di conservazione di una specie o di un ecosistema contribuiscono a rendere più attraente e più competitiva una destinazione. La biodiversità è anche nei menu che sono offerti ai visitatori. Molti centri urbani aumentano il loro appeal se i parchi naturali sono ben tenuti e rispettati.

Uno studio del TEEB ha stimato che il servizio fornito dagli insetti all’umanità per il solo ruolo di impollinatori delle colture agrarie vale circa 160 miliardi d euro l’anno, mentre uno studio svizzero ritiene che lo stesso servizio svolto dalle sole api valga cinque volte il valore economico del miele.

I contributi della natura alle persone sono di importanza critica, sia per i ricchi sia per i poveri. La natura è alla base del benessere e delle ambizioni di ogni persona: dalla salute e dalla felicità alla prosperità e alla sicurezza. La protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici deve diventare una responsabilità condivisa, con azioni coordinate tra la comunità della conservazione della natura e di altri settori produttivi, dal turismo all’agricoltura, dall’energia ai trasporti, dall’industria all’edilizia. Ognuno di noi può dare un contributo. La maggior parte della fauna e della flora selvatica viene distrutta dalla trasformazione di milioni e milioni di ettari foreste o steppe o prati, che ogni anno lasciano il posto a nuovi pascoli per il bestiame, per la soia, per l’olio di palma o la canna da zucchero. La maggior parte di noi acquista e consuma questi prodotti ogni giorno, con gli alimenti, i vestiti, i cosmetici. Scegliere sole opzioni sostenibili aiuta a tutelare la biodiversità (e non solo).

Fonte: SCIRE-Scienza in Rete (www.scienzainrete.it)

Le nuove frontiere della protezione ambientale nel Mediterraneo

Passo avanti per la protezione del Mar Mediterraneo: la CE propone l’adesione dell’UE al “protocollo offshore”

ISPRA informa – La Commissione Europea ha proposto che l’Unione europea parte contraente della convenzione di Barcellona, aderisca ad uno dei suoi 7 protocolli, il “protocollo offshore”, entrato in vigore il 24 marzo 2011 per proteggere il Mediterraneo dall’inquinamento derivante da attività di esplorazione e sfruttamento offshore. Il protocollo impone una serie di condizioni da soddisfare prima che sia consentito l’avvio delle attività, in particolare, la costruzione di piattaforme e di impianti di trivellazione deve rispettare norme e prassi internazionali e gli operatori devono dimostrare di possedere le competenze tecniche e la capacità finanziaria necessarie per svolgere le attività. Qualora le attività rischino di provocare gravi effetti negativi sull’ambiente, non verrà concessa alcuna autorizzazione. Attualmente le attività di esplorazione e sfruttamento offshore risultano in costante aumento nel Mediterraneo e la regione è particolarmente vulnerabile a causa della sua configurazione semichiusa e di una notevole sismicità. La ratifica del protocollo da parte dell’UE dovrebbe incoraggiare la ratifica da parte di altre parti contraenti della convenzione di Barcellona.

L’inquinamento nel Mar Mediterraneo è triplicato negli ultimi 25 anni

Uno studio dell’Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del Mare ha rilevato nel 2015 la presenza di 300 rifiuti ogni km/2 nel Mediterraneo; nel 1990 erano “solo” 100 ogni km/2.

La quantità di scarti e rifiuti presenti nel Mar Mediterraneo è triplicata negli ultimi 25 anni: secondo una ricerca dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer – Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del Mare (Ifremer), la concentrazione di inquinanti nel mare nostrum sarebbe passata da 100 per chilometro quadrato nel 1990 a 300 per chilometro quadrato nel 2015. Una rapida escalation, secondo i ricercatori dell’Ifmer: la presenza di oggetti inquinanti nel Mediterraneo è raddoppiata tra il 1990 e il 2012 (passando da 100 a 200 per km/2) per toccare quota 300 nel 2015. Un trend che si spiega con l’aumento nella produzione e nel consumo di plastica, ma anche con il maggiore monitoraggio delle acque imposto dalla Direttiva Quadro dell’Ue sulla Strategia per l’Ambiente Marino. A paragone, il Mare del Nord risulta 6 volte meno inquinato, con “appena” 50 rifiuti ogni chilometro quadrato.

Il report ventennale dell’Ifmer sostiene che circa il 60% dell’inquinamento sui fondali mediterranei è dovuto a oggetti in plastica, con maggiori concentrazioni nei pressi di scali portuali come Marsiglia o il Nord della Corsica. Ogni anno, sono circa 8 milioni le tonnellate di plastica che finiscono negli oceani, di cui almeno 200 mila tonnellate nel solo Mar Mediterraneo. Una stima vista al rialzo da un recente studio del WWF secondo cui quasi 600 mila tonnellate di plastica finiscono nel bacino mediterraneo ogni anno. Pochi i progetti che puntano al recupero degli oggetti inquinanti nei nostri mari. A inizio giugno, l’Ispra ha reso noti i risultati del programma ML-REPAIR, attivo nel Nord Adriatico con il supporto della Marineria di Chioggia: in appena 10 mesi e grazie al supporto dei pescatori cui è stato concesso di riportare a terra i rifiuti finiti tra le loro reti, sono stati recuperate 14 tonnellate di scarti, tra cui migliaia di oggetti di plastica.

A contendere il triste primato del Mediterraneo è il Mar Nero, un altro bacino chiuso contaminato dall’affluenza di alcuni tra i fiumi più inquinati del continente come il Danubio e il Dnestr: secondo l’ultima ricerca del progetto EMBLAS-Plus, il programma di monitoraggio delle acque a nord del Bosforo promosso dalle Nazioni Unite e dall’Ue, la quantità di inquinanti presenti nel Mar Nero sarebbe quasi il doppio rispetto a quella registrata nel Mediterraneo. In questo caso, però, le stime sono molto al ribasso rispetto a quelle dell’Ifmer: secondo gli studiosi dell’EMBLAS, il Mar Nero vedrebbe una concentrazione di 90,5 scarti ogni chilometro quadrato contro i 50 per km/2 del Mediterraneo.

Anche per il piccolo bacino oltre lo stretto del Bosforo è la plastica il nemico numero uno: il report sostiene che l’83% dei rifiuti rinvenuti siano rappresentati da bottiglie, imballaggi e buste di plastica. Preoccupante anche la percentuale di sostanze pericolose per la salute umana: in campioni ittici prelevati dal Mar Nero sono state rinvenute tracce di al di sopra dei limiti raccomandati dall’OMS di benzo(a)pirene, pesticidi, insetticidi, mercurio e ritardanti di fiamma. Nel complesso sono stati identificati 124 prodotti chimici pericolosi per l’ecosistema marino e la salute umana, inclusi inquinanti organici persistenti, metalli, pesticidi, biocidi, prodotti farmaceutici, ritardanti di fiamma, inquinanti industriali e prodotti per la cura della persona.

Fonte: IFREMER + ISPRA + rinnovabili.it

Plastica: ecco chi inquina il Mediterraneo

Stop the flood of plastic, uno studio del WWF, fa il punto sull’inquinamento da plastica nel Mare Mediterraneo: quanta ne arriva in mare, chi sono i maggiori responsabili e che cosa si può fare.

Un’area del Mediterraneo più esposta all’inquinamento

La parte orientale è messa molto male, a causa dei cambiamenti climatici, degli sversamenti inquinanti, della guerra e del disinteresse generale

Le condizioni della maggior parte dei mari del mondo sono critiche, a causa dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, ma la situazione della parte orientale del mar Mediterraneo è particolarmente rischiosa. Lo ha raccontato l’Atlantic, dicendo che per salvarla è necessario intervenire subito, e che potrebbe essere già troppo tardi. La parte del Mediterraneo in questione è quella su cui si affacciano Turchia, Siria, Libano, Israele, Egitto, parte della Grecia e parte della Libia.

Il mar Mediterraneo è «soffocato» dalla plastica: sebbene costituisca meno dell’uno per cento degli oceani del mondo, contiene il 7 per cento delle microplastiche presenti. Gli stati sulle sue coste continuano a sporcare il mare con tonnellate di sversamenti, l’ecosistema è contaminato, il livello dell’acqua si sta alzando, il traffico marittimo è in continuo aumento, così come l’invasione di specie aliene e l’acidificazione, con conseguenze sulla biodiversità ma anche sulle milioni di persone che dal Mediterraneo dipendono. Alcuni di questi problemi hanno a che fare con la topografia del mare: il Mediterraneo ha pochi sbocchi esterni, pochissimo ricambio d’acqua e una bassa diluizione delle tossine. Poiché alcune delle correnti più forti scorrono da ovest a est, l’area orientale è più colpita da questi problemi.

Ma i problemi più gravi non hanno a che fare con le correnti e la conformazione del mare, bensì con le attività degli esseri umani. Oltre il 20 per cento del Mediterraneo è stato dato in concessione per l’industria petrolifera, e la produzione di gas offshore verrà quintuplicata entro il 2030, soprattutto nell’area orientale. Petroliere e impianti di perforazione stanno mettendo a rischio gli habitat naturali: decine di tartarughe morte si sono già riversate lungo la costa israeliana (una possibile conseguenza delle esplosioni sottomarine) e in Grecia il traffico marittimo in forte espansione da e verso il canale di Suez e le esplorazioni stanno uccidendo o allontanando i capodogli sensibili al sonar e altri cetacei.

Negli ultimi dieci anni, poi, la rincorsa alle scoperte di idrocarburi e i conflitti in corso tra alcuni paesi che si affacciano su quella porzione di mare (Siria e Gaza, per esempio) hanno peggiorato la situazione. In guerra, e con gran parte dell’Europa concentrata sui flussi migratori, sembra che la questione ambientale non sia una priorità. A tutto questo vanno aggiunte le crisi finanziarie dei vari paesi, come quella della Grecia, che hanno reso la protezione marina ancora meno prioritaria. I vari stati hanno poi agito in solitudine e unicamente per i propri interessi, con conseguenze impreviste. Il Canale di Suez e il suo allargamento hanno facilitato il passaggio di specie invasive molto aggressive dal Mar Rosso, per esempio, molte delle quali hanno danneggiato i pesci nativi: ad oggi si contano 1.000 specie aliene nel Mediterraneo.

Il fatto che i mari non mostrino subito e in modo evidente le conseguenze di tutto questo, dice l’Atlantic, potrebbe essere parte del problema. Ma questa parvenza non durerà a lungo: a causa dei cambiamenti climatici e della rapida crescita della popolazione, il danno diventerà sempre maggiore e sempre più rapido: «Ogni anno, le tempeste diventano più violente e imprevedibili», ha detto Dimitris Achladotis, un pescatore greco. «Nulla di ciò che vedo è normale».

Tutti i paesi che hanno contribuito a sporcare le acque di questo mare dovranno lavorare insieme per risolvere la situazione, conclude l’Atlantic. Ma la maggior parte degli stati si sta impegnando molto poco per questa crisi: il Libano assegna al suo ministero dell’Ambiente un budget annuale di soli 9 milioni di dollari, per esempio. La maggior parte delle ONG e degli enti transnazionali, poi, hanno pochi finanziamenti o troppo poco potere per intervenire: «Possiamo fare molto rumore. Possiamo stare con il fiato sul collo delle autorità, ma se le persone non ascoltano c’è un limite a ciò che possiamo fare», ha detto Asaf Ariel, funzionario di EcoOcean, una ONG israeliana.

Gli interessi commerciali potrebbero allora diventare la migliore scommessa per il Mediterraneo: ma non quelli che hanno a che fare con petrolio e gas. Più di 200 milioni di turisti, infatti, arrivano sulle coste del Mediterraneo ogni anno. «Se, o molto probabilmente quando, il deterioramento delle condizioni inizierà a devastare i profitti delle imprese turistiche, le conseguenze saranno gravi. Le economie del Mediterraneo sono troppo fragili per sostenere un simile colpo da KO verso una delle loro industrie primarie».

Inquinamento: nei Paesi del Mediterraneo 24 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica l’anno

I Paesi del Mediterraneo generano 24 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno: di queste, 570.000 tonnellate arrivano in mare. Ciò equivale a scaricare 33.800 bottiglie di plastica al minuto nel Mediterraneo. Barcellona è la seconda costa più inquinata del Mediterraneo, dietro solo al distretto della Cilicia (nel sud della Turchia): inevitabilmente i detriti di plastica si accumulano sul fondo del mare, causando gravi danni alla vita marina. “La plastica sta alterando seriamente l’ecosistema – dice Miquel Canals, Docente all’Università di Barcellona – mammiferi, pesci ed uccelli marini stanno morendo a causa dell’impatto con la plastica, o perché la ingeriscono e non sono in grado di espellerla, o anche a causa di quella che è denominata ‘pesca fantasma’, reti da pesca abbandonate che continuano a intrappolare i pesci”.

Durante i mesi estivi, i rifiuti di plastica aumentano di un terzo a causa dell’afflusso di turisti: le regioni che dipendono dal turismo costiero sono più vulnerabili alle conseguenze economiche dell’inquinamento della plastica in mare. La devastazione provocata dalla plastica non è solo ambientale: gli inquinanti plastici hanno anche una diretta conseguenza sul nostro sistema alimentare e sulla nostra salute. “Il problema è che la contaminazione interna da rifiuti di plastica avviene ogni giorno – Miquel Porta, Ricercatore all’Hospital del Mar – molti contenitori di plastica, una volta a contatto con sostanze a rilascio di calore, diventano rifiuti le cui scorie poi rileviamo nelle urine: la via principale è data dal cibo e dai relativi contenitori”.

All’inizio di quest’anno, la Commissione europea ha concordato una direttiva sulla plastica monouso, che vieta prodotti come posate, piatti o cannucce: gli Stati membri hanno tempo sino al luglio 2021 per mettere in atto le modifiche normative.

Fonte: Euronews

Alto Adriatico tra le zone più inquinate da plastica di tutto il Mediterraneo

Da dove arriva e dove va la plastica che finisce nel Mar Mediterraneo? Un video mostra i tratti di mare più inquinati

Silvia Turci*

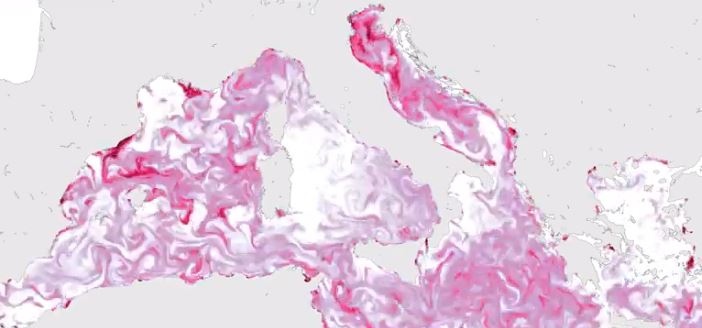

Nel Mediterraneo, così come nei mari e negli oceani di tutto il Mondo, purtroppo finiscono grandi quantità di plastica. Uno studio realizzato dal Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici nell’ambito del progetto AMAre ha analizzato il tragitto che fa la plastica nel Mediterraneo, da dove arriva e dove si accumula. Il risultato della ricerca è stato racchiuso in un video che mostra 10 miliardi di particelle virtuali di plastica e il loro errare, in balia delle correnti, nel Mediterraneo. La Nasa aveva realizzato uno studio simile ma su scala globale, analizzando il percorso delle boe negli oceani per osservare le 5 “isole di plastica”, punti di accumulo dei rifiuti noti in inglese come “garbage patch”.

Per realizzare questa simulazione sono state prese in considerazione le rotte delle navi, la presenza di città costiere o fiumi e la sorte che la plastica potrebbe fare sulla superficie del mare, sulle coste e sul fondale marino. Attraverso la simulazione del tragitto della plastica nel Mediterraneo è stato possibile capire che i rifiuti si accumulano principalmente a ridosso delle coste e finiscono nei fondali marini. La plastica che arriva nel mare, proveniente dalle città o dai fiumi, resiste 7 giorni in superficie. Al contrario, la plastica scaricata in mare dalle navi può resistere mediamente fino ad 80 giorni.

Quali sono i tratti di mare più inclini ad essere inquinati dalla plastica? I tratti costieri che ricevono una quantità maggiore di plastica risultano essere: il Mar di Levante (sotto la Turchia), il mare delle Baleari di fronte alla Catalogna, e l’alto Adriatico in corrispondenza con la foce del fiume Po.

Fonte: IconaClima

*Silvia Turci – laurea specialistica in Comunicazione per l’Impresa, i media e le organizzazioni complesse all’Università Cattolica di Milano. Studio delle lingue straniere: francese, inglese e russo, culminato con una laurea triennale in Esperto linguistico d’Impresa. Arrivata a Meteo Expert (già conosciuto come Centro Epson Meteo dal 1995) nel 2014 e da allora in contatto con la meteorologia e le scienze del clima.

Il WWF propone

PER RIDURRE L’INQUINAMENTO DA PLASTICA IN ITALIA, LE URGENZE SONO: RIDURRE I CONSUMI, AFFRONTARE LE INADEGUATEZZE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E INCREMENTARE IL RICICLO.L’Italia ha già attuato politiche innovative per la riduzione dell’uso di plastica e per il miglioramento della gestione dei rifuti, tra cui un sistema a 4 linee di separazione dei rifiuti, il bando delle microplastiche nei cosmetici e l’erogazione di incentivi ai produttori per incoraggiare l’innovazione a monte. L’Italia, nel Mediterraneo, è anche leader nel riciclo di plastica, con 1 MT di rifiuti di imballaggi avviati al riciclo ogni anno. Le priorità per il nostro Paese riguardano: l’introduzione di nuovi divieti per oggetti in plastica, superando anche quanto previsto dalla Direttiva UE sul monouso, il sostegno ai comuni per l’eliminazione di eventuali carenze nella gestione o dispersione di rifiuti, l’incremento del tasso di riciclo con obiettivi più ambiziosi di quelli prefissati e l’ampliamento del mercato delle materie secondarie.

apri il link sotto:

L’altra faccia del mare

Un video importante a cura dell’ISPRA-Istituto Nazionale per la Prorotezione e la Ricerca Ambientale.

vedi il documento video al link https://www.isprambiente.gov.it/it/documentari/laltra-faccia-del-mare

Posidonia oceanica, la gestione della banquette sugli arenili laziali. Un documento dell’ISPRA

ISPRA, la gestione delle Specie Marine Protette – Sicilia

Specie aliene in Mediterraneo

PROGETTO MITO, Sistema di osservazione delle specie aliene – ISPRA

Cambiamenti climatici e indicatori biologici: il Mediterraneo da temperato a subtropicale

di Attilio Rinaldi – Presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico

Il Mediterraneo potrebbe perdere la sua condizione di mare temperato e assumere caratteristiche subtropicali, soprattutto nella sua parte meridionale e centrale. Boe oceanografiche, Agenzie e Istituti di ricerca che si dedicano al monitoraggio e rilevamenti da piattaforme satellitari sorvegliano da tempo i parametri fisici nelle acque dei mari e degli oceani. Evolute tecnologie garantiscono da tempo alta affidabilità in termini di qualità del dato e massive raccolte di informazioni.

La temperatura: parametro essenziale

Tra tutti i parametri rilevati quello che da tempo è più di altri sotto attenzione è la temperatura, i suoi valori e soprattutto le sue tendenze. Le banche dati sui valori termici nel Mediterraneo segnalano un incremento di 0.35 °C per decade. Se questa tendenza troverà nel tempo conferma non è irrealistico aspettarsi un aumento attorno ai 3,5°C in un secolo. Ben superiore all’incremento di 1,2°C registrato nel Golfo di Trieste nel passato secolo (1900-2000).

Gli indicatori biologici

Altri indicatori stanno confermando questo scenario: si tratta degli indicatori biologici. Organismi animali e vegetali che grazie all’indebolimento della frontiera termica stanno conquistando areali a loro preclusi fino a non molto tempo fa.

La pesca di specie “termofile”

Percezioni degli effetti indotti dai mutamenti climatici vengono colte anche dai fruitori abituali, pescatori amatoriali che si meravigliano di aver pescato lampughe a tre miglia al largo di Cesenatico nei pressi di uno dei tanti allevamenti di mitili. Poi altre catture di lecce e pesci serra poco oltre le boe di segnalazione delle acque di balneazione.

Dove un tempo non lontano si pescavano sgombri e aguglie, l’attenzione dei pescatori viene negli ultimi tempi rivolta a specie un tempo rare se non del tutto sconosciute. Si tratta di pesci “termofili”, amanti dei mari con acque calde. Dal basso Mediterraneo, quello che bagna le coste del nord Africa, si stanno spostando nelle aree settentrionali, nell’alto Tirreno e in Liguria per quanto riguarda i mari occidentali del nostro Paese, nel medio e alto Adriatico per quelli orientali, aree nelle quali la temperatura delle acque si è progressivamente alzata fino a renderla compatibile con le esigenze termiche di questi nuovi arrivati. Si consideri tra l’altro che trattandosi di predatori di pesce azzurro (alici e sardine) il loro arrivo nell’alto Adriatico soddisfa le loro necessità alimentari, senz’altro in maniera più generosa rispetto ai loro mari di origine.

Questo fenomeno nelle discussioni tra esperti viene definito con il termine “meridionalizzazione”. Definizione discutibile, derivante comunque dal fatto che specie ittiche che vivono abitualmente nell’area meridionale del Mediterraneo stanno conquistando areali per loro inusuali fini ad alcuni anni fa. Parrebbe inoltre che i citati mutamenti si stiano riflettendo in maniera negativa su pesci che al contrario prediligono acque fresche, tra questi lo spratto, lo sgombro e l’aguglia, tre specie con contingenti in netta flessione. Queste tendenze vengono tra l’altro confermate dagli sbarcati di pescato nei porti pescherecci dell’alto Adriatico.

È realistico supporre che la crisi degli stock delle specie ricordate sia da ricondurre alla sopravvivenza dei giovanili nel loro primo stadio di sviluppo, quello delle larva appena schiusa dall’uovo, è probabile che il riscaldamento delle acque possa incidere negativamente sulla loro alimentazione, sulla presenza di quelle forme planctoniche delle quali hanno bisogno nelle prime fasi del loro svezzamento.

Mutamenti epocali che vanno fermati

Cosa sta accadendo? L’elenco dei “guasti” viene ricordato quotidianamente a noi tutti: dagli enunciati oramai consolidati sul riscaldamento del nostro pianeta, allo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari con conseguente innalzamento del livello dei mari e degli oceani, dall’accentuazione dei processi di meridionalizzazione e di tropicalizzazione, alla diffusione di germi patogeni, fino alle inondazioni e agli incendi delle foreste che assumono in certi casi estensioni continentali, come i recenti casi che hanno devastato le foreste dell’Australia e del Brasile.

A parte un sempre più sparuto drappello di negazionisti, pare oramai certo che le cause scatenanti siano da attribuire alle emissioni di gas serra di origine antropica e ai guasti conseguenti a logiche di sviluppo discutibili, in non pochi casi giustificati dalla necessità di produrre monocolture sacrificando foreste la cui estensione è da tempo in declino sull’intero pianeta.

Siamo di fronte a mutamenti epocali, sono bastate un paio di generazioni, una frazione infinitesimale di secondo se paragonata all’età biologica del pianeta, per aver lasciato tracce pesanti e indelebili.

Invertire questa tendenza è una necessità, un buon investimento sul nostro futuro.

Fonte: www.peopleforplanet.it/cambiamenti-climatici-e-indicatori-biologici-il-mediterraneo-da-temperato-a-subtropicale/

RICERCA: IL PROGETTO “MARSAFENET” PER LA PROTEZIONE DEI NOSTRI MARI

A cura di Filomena Fotia

Ambiente e cambiamenti climatici, immigrazione e pirateria sono le problematiche poste al centro della Cost Action IS1105 ‘Marsafenet’ sugli aspetti giuridici della sicurezza marittima, coordinata dall’Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Isgi-Cnr) che ha coinvolto per quattro anni, dal 2012 al 2016, più di 80 esperti di diritto internazionale del mare.

I risultati di questo lavoro, disponibili anche alla pagina www.marsafenet.org, vengono presentati durante la conferenza internazionale ‘Maritime Safety and Security: Future Perspectives’, in corso oggi e domani a Roma presso la sede centrale del Cnr (P.le Aldo Moro 7- Aula Marconi, inizio ore 9,00).

“Le implicazioni del cambiamento climatico sono ormai note, ma le risposte sul piano giuridico internazionale tardano ancora ad arrivare”, dichiara Gemma Andreone dell’Isgi-Cnr, coordinatrice del progetto. “Si pensi al rischio, ormai nemmeno troppo remoto, che a causa dell’aumento del livello del mare alcune isole del Pacifico, nonché delle coste del Bangladesh, vengano sommerse. Quali saranno i provvedimenti che la comunità internazionale adotterà in tal caso per individuare i luoghi dove le relative popolazioni potranno trasferirsi? Un’ipotesi, già allo studio di Stati ed esperti, è quella di creare nuove isole artificiali dove esse possano trasferirsi, vivere e anche continuare a esercitare la loro sovranità territoriale”.

Altra emergenza ambientale, quella della biodiversità marina, finora dipendente soprattutto dalla politica di ciascuno Stato. “L’attuale modello giuridico appare evidentemente inadeguato alla gestione di una problematica che riguarda l’intero pianeta”, precisa Andreone. “Per questo alle Nazioni Unite si sta per aprire un negoziato multilaterale in materia di protezione della biodiversità dell’alto mare, esplorando la possibilità di creare zone marine protette, in particolare per la salvaguardia delle risorse viventi del fondo marino”.

Ai cambiamenti climatici è in parte legata anche la complessa questione delle migrazioni via mare. “Gli Stati costieri devono affrontare un doppio problema: dare soccorso ai naufraghi che rischiano la vita e allo stesso tempo controllare e contenere i flussi migratori. In tale contesto occorrerebbe un sistema comune di repressione per poter colpire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico illecito”, prosegue la ricercatrice dell’Isgi-Cnr. “L’intercettazione dei migranti spesso avviene troppo tardi, solo quando giunge una richiesta di soccorso, occorre ricordare infatti che nel diritto internazionale i poteri degli Stati di fermare la navigazione in alto mare di navi straniere sono limitati, manca una norma che permetta di intervenire, in assenza del consenso dello Stato della bandiera, anche se si tratta di navi stracariche di persone evidentemente sottoposte a trattamenti disumani”.

Altro aspetto in qualche modo legato a questi temi, la pirateria. “Un problema sentito soprattutto nelle zone costiere in cui gli Stati sono più deboli e quindi le navi mercantili sono costrette a provvedere alla sicurezza del carico e dell’equipaggio stesso”, conclude Andreone. “Molti Stati interessati ai traffici marittimi hanno provveduto con strumenti normativi interni che prevedono la presenza di militari o di guardie private a bordo dei mercantili privati a fini di sicurezza. Questa prassi ha già causato alcuni effetti negativi come nel caso dell’Enrika Lexie, e continua a porre un buon numero di difficoltà giuridiche dovute all’uso della forza in mare e ai conflitti di giurisdizione che ne possono derivare”.

10 Marzo 2016

I fondali del Mar Tirreno sono pieni di microplastiche

di Vittoria Kalenda

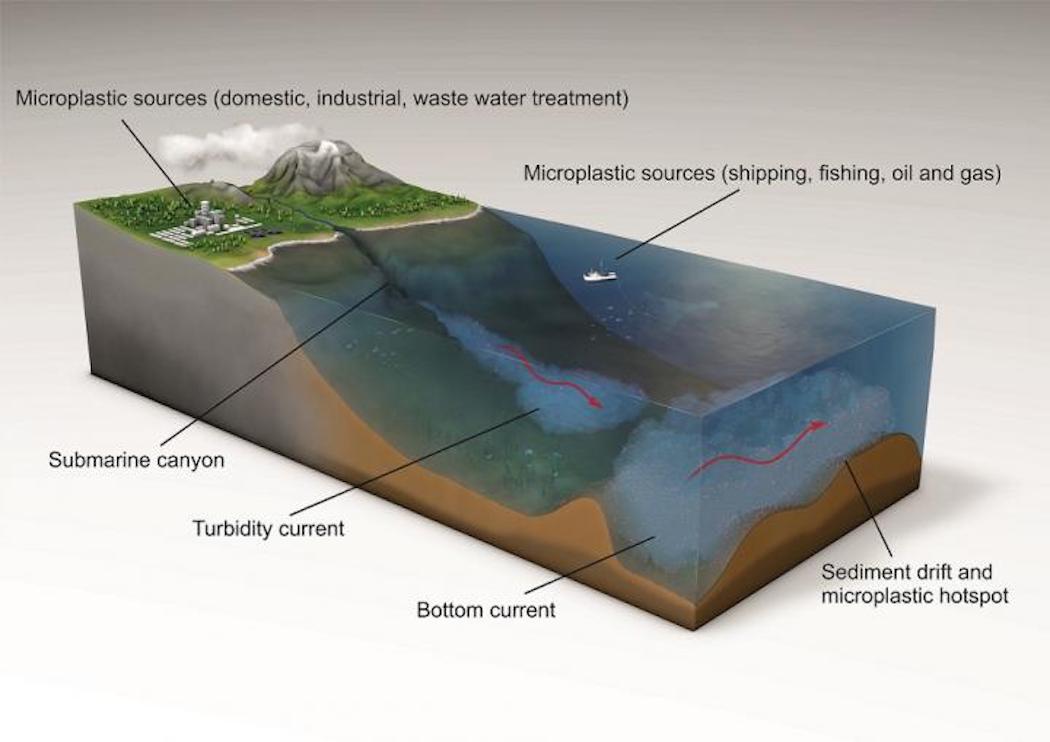

Circa 1,9 milioni di frammenti di microplastiche per metro quadrato. È l’enorme quantità di plastica accumulata sui fondali del Mar Tirreno dalle correnti marine profonde, la più alta concentrazione di sempre. A raccontarlo sono stati i ricercatori dell’Università di Manchester, in collaborazione con le università di Durham e Brema, il National Oceanography Centre (Noc) e l’Istituto francese di ricerca per lo sfruttamento del mare (Ifremer), in uno studio appena pubblicato su Science.

Le microplastiche nelle profondità del mare

Ogni anno oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono negli oceani: l’1% di questi rimangono in superficie – le cosiddette “isole di plastica” – il resto precipita nei fondali oceanici. Ma dove esattamente e in che modo? Servendosi di campioni di sedimento, modelli delle correnti profonde e mappature dettagliate del fondale, i ricercatori hanno scoperto che nel Mar Tirreno è presente la concentrazione di microplastiche più elevata mai registrata nelle profondità dei mari, pari a 1,9 milioni di frammenti di plastica per metro quadrato. “Quasi tutti conoscono le famigerate isole di plastica galleggiante, ma siamo rimasti sconvolti dalle alte concentrazioni di microplastiche che abbiamo trovato in profondità, sul fondale marino”, spiega l’autore dello studio Ian Kane dell’Università di Manchester.

Le correnti marine profonde

La comunità scientifica non era ancora riuscita a capire i processi che portano i rifiuti fino alle profondità del mare. Dalle analisi, i ricercatori hanno scoperto che le responsabili di queste elevate concentrazioni sono le correnti marine profonde, che fungono come una sorta di nastro trasportatore, e che spingono le microplastiche verso i canyon sottomarini e il fondale.

Queste correnti profonde, precisano i ricercatori, regolano la distribuzione di microplastiche sul fondale marino e possono concentrarle in specifiche aree, all’interno di accumuli di sedimenti, veri e propri hotspot molto simili alle cosiddette “isole di plastica”. “La plastica è diventata un nuovo tipo di sedimento, che viene distribuita sul fondo del mare insieme a sabbia, fango e sostanze nutritive”, commenta Florian Pohl, dell’Università di Durham. “I processi di trasporto di sedimenti come le correnti marine profonde concentreranno le particelle di plastica in determinate posizioni sul fondo del mare, come dimostrato dalla nostra ricerca”.

Ecosistemi marini in pericolo

Dallo studio, inoltre, è emerso che la maggior parte delle microplastiche presenti sul fondale marino sono principalmente composte da fibre tessili, che non vengono correttamente filtrate negli impianti di trattamento delle acque reflue e che arrivano così nei fiumi e nei mari. Una volta in mare, le microplastiche sono trasportate dalle correnti marine profonde, ricche di ossigeno e nutrienti. Questo significa che all’interno dei depositi di microplastiche possono esserci veri e propri ecosistemi marini, con gli organismi maggiormente esposti al consumo e all’assorbimento delle microplastiche.

“La nostra ricerca ha evidenziato come analisi dettagliate sulle correnti dei fondali marini possano aiutarci a ricostruire i percorsi di trasporto della microplastica nelle acque profonde”, conclude il co-autore Mike Clare, del National Oceanography Centre. “I nostri risultati suggeriscono la necessità di interventi che limitino i futuri flussi di materie plastiche negli ambienti naturali e riducano al minimo gli impatti sugli ecosistemi marini”.

4 maggio 2020, Riferimenti: Science